|

Les temporalités du projet

Une étude réalisée par J.M. Ramos (1992 : 20-26) sur le thème du temps et de ses

représentations fait ressortir cinq champs thématiques qui viennent représenter la

perception du temps pour une population étudiante. - Le temps perçu ( lié au thème de la vie : les notions de vieillesse, d'âge ou de mort) - La chronométrie (la durée, les heures, les montres ou les horloges) - Les jugement temporels (évoquant l'écoulement du temps, sa fuite, sa longueur) - Le temps conceptualisé (avec les notions d'espace, d'évolution) - Les intempéries (le beau, soleil) De la même façon que pour une conduite de projet, l'émergence évidente d'une certaine continuité apparaît à travers ces rubriques alors que les séquences minutées et le fait même des différentes représentations évoquées suppose la discontinuité et l'hétérogénéité des vécus temporels. Comment rendre compte des dis-continuités temporelles et de l'articulation des dimensions du passé, du présent et de l'avenir dans la conduite d'un projet ? Une approche structurale peut-être nous aidera à mieux saisir les enjeux du temps à l'observation des comportements humains. La recherche des écueils temporels également pourrait être propice à éclairer notre approche. Aussi nous nous interrogerons sur la façon dont les imaginaires se rencontres et s'organisent à la conception et mise en oeuvre d'un projet commun.

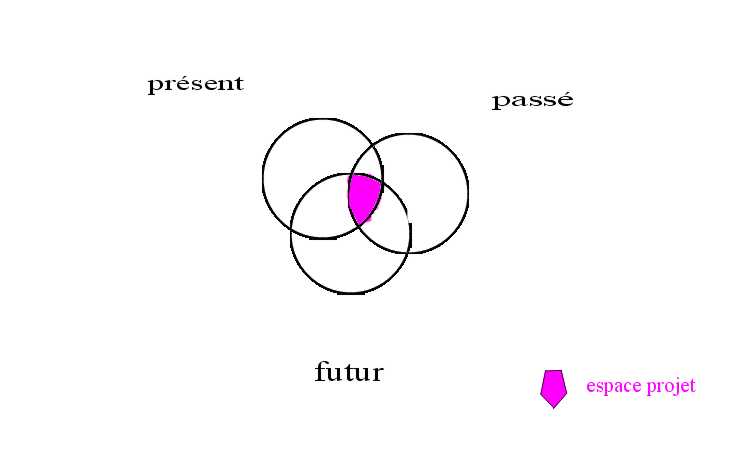

Durkheim (1912) aborde le temps avec une conception moniste et unitaire. Il évoque le temps social ou temps total dans le sens d'un cadre permanent ayant pour fonction de fédérer l'organisation des conduites sociales, sous la seule formule de sa linéarité. Une linéarité qui est à l'image du temps calendaire, séquencée et finalement unifié sur la ligne planifiée des secondes et des milliards d'années. D'autres approches telles que celle de Bachelard (1936) préféreront la vision d'un "pluralisme temporel", reconnaissant ainsi les scansions temporelles et les différents vécus et perçus subjectifs, pour un rapport au temps qui comme en témoigne Merleau-Ponty (1945 : 471), dépend de notre rapport aux choses. A reprendre le déroulement classique du projet (Boutinet, 1993 : 92-99), deux grandes phases se distinguent (la conception et la réalisation), elles-mêmes articulables en quelques étapes essentielles. A savoir : - analyse de situation - explicitation du projet - faisabilité du projet - planification - établissement des procédures - recherche et mise ne place des moyens - gestion des écarts Un séquencement à comprendre dans l'esprit d'une phénoménologie intentionnelle, qui va et se déploie d'itérations, entre l'entrecroisement des différentes dimensions temporelles. L'entrelacs du passée, du présent et de l'avenir pourrait s'articuler de façon suivantes

pour ainsi donner vie et consistance au projet situé au coeur des 3 champs temporels.

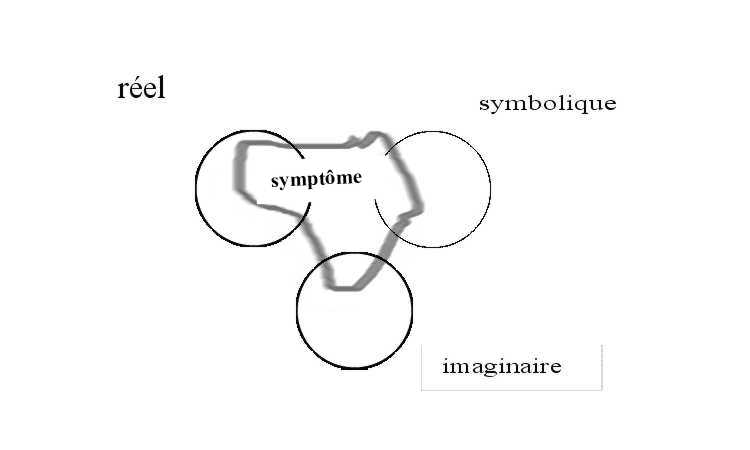

Cet assemblage n'est d'ailleurs pas sans rappeler le schéma de Lacan à considérer le symptôme, dont la fonction structurante à l'égard des registres de l'imaginaire, du réel et du symbolique, dans le sens où le noyau symptomatique viendrait nouer les 3 registres et ainsi permettre une certaine cohésion subjective.

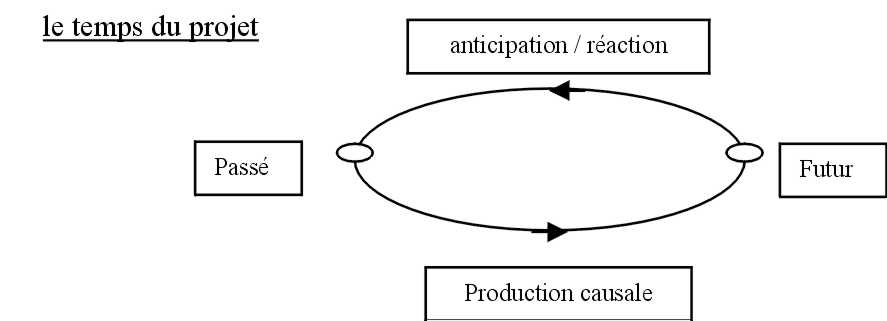

L'approche de J.P. Dupuy propose pour sa part l'idée d'une rétrospection prospective (2002 : 191) pour venir témoigner de la forme temporel du projet. Une impression qu'il modélise par le schéma suivant :

Evoquant à nouveau le jeu des itérations propres au projet.

Les théories structurales pourront elles nous éclairer davantage sur cette affaire ? A l'étude des représentations, Moscovici (1961) aborde la notion d'ancrage et les modalités structurantes des champs de représentations qui articulent les différents points d'ancrages à travers un principe de cohérence (le temps pourrait-il constituer ce principe ?). Abric (1989) parle pour sa part des noyaux centraux en points d'ancrages qui viendraient structurer les champs de représentations. La recherche de J.M. Ramos évoquée à l'introduction de cette rédaction reprend ces conceptions structurales et, outre les cinq registres représentationnels stipulés à cet égard, il ressort que la "Durée" semblerait être le noyau le plus représentatif du temps (citée pour 16% des réponses). Michon pense à son tour que l'être humain recherche à structurer les événements qu'il reçoit de l'extérieur et que pour ce faire, il construit des "schémas temporels", suivant un processus qu'il appelle le processus de syntonisation (ou tuning) en essayant de catégoriser des séquences temporelles par représentation mentale et ce le plus possible à l'image de ce qu'il perçoit de la réalité; Soit, une synchronisation d'éléments diachroniques en vue d'une planification de l'action (in Fraisse, 1979). Le projet s'inspire des ancrages, des antécédents historiques subjectifs à l'heure de sa conception. Planifiée en regard de retours d'expérience et de tentatives essai-erreur, la conduite ne pourra prendre sens sans quelques ancrages représentationnels et un minimum sinon un maximum de structuration élaborée à son actif. Des enjeux anticipatoires, jeux de mémoire et de mise en acte le font s'ancrer à la fois dans les dimensions passé - futur et celle présente de sa création et de sa mise en oeuvre. Les écueils temporels liés à la démarche du projet seraient à se figer dans un seul registre temporel : sans justement considérer les autres en un même temps. - L'urgence tue le sens et l'historicité du projet - Le passé seul interdit toute anticipation et toute finalité - et le futur, imaginé sans ses deux compères, plonge l'individu dans un absolu d'idéal totalement ingérable. Le projet s'installe également du langage et par conséquent de la relation à autrui. "Il n'y a pas de projet sans surjet" (Boutinet, 1993 : 90), pas de projet sans un collectif. Les imaginaires se rencontrent, se charment et s'entrechoques et le projet de se définir dans l'expression commune d'une finalité qui se trouvera dans la négociation des intentions, le partage des imaginaires et la construction perpétrée du lien social. Ceci étant, le temps est également susceptible de "tracer une ligne de clivage entre les groupes sociaux" (Moscovici, 1961) et, sur ce point, le présent projet s'arrêtera. - Abric Jean Claude (1994 ; 1ère éd. 1989), L'étude expérimentale des représentations sociales, in Jodelet Denise, "Les représentations sociales", P.U.F., Paris. - Bachelard Gaston (1936), "La dialectique de la durée", Paris, Boivin. - Boutinet Jean Pierre (1993 ; 1999, 3e édit.), "Psychologie des conduites à projet", Que sais-je ?, P.U.F., Paris. - Broges Jorge Luis (1957), Le miroir des énigmes, in "Enquêtes", Gallimard, Paris. - Dupuy Jean Pierre (2002), "Pour un catastrophisme éclairé", Edit. du Seuil, Paris. - Durkheim Emile (1912 - 1985, 7e édit.), "Les formes élémentaires de la vie religieuse", P.U.F., Paris. - Lacan Jacques (1974-1975), "R.S.I." - Séminaire XXII, éd. du Seuil, Paris VI. - Merleau-Ponty (1945), "Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris. - Michon J. A., Le traitement de l'information temporelle, in Fraisse Paul (1979), "Du temps biologique au temps psychologique", PUF, Paris. - Moscovici Serge (1961 ; 2ème éd. 1976,), "La psychanalyse, son image et son public", P.U.F., Paris. - Ramos Jean Marc (1992), Représentations et temporalités sociales, "Temporalistes", n° 22 (Temps et représentations). |